Pierre Lafrenière : M. Ansermet a une pratique d’analyste et il travaille dans un service universitaire de pédopsychiatrie en Suisse, en tant que psychiatre et professeur. Il est membre de l’École de la Cause Freudienne, de l’Association Mondiale de Psychanalyse, auteur de plusieurs ouvrages dont le dernier paru, écrit en collaboration avec Pierre Magistretti, À chacun son cerveau, plasticité neuronale et inconscient. Neurosciences et psychanalyse. Tel est l’énoncé de la conférence de ce soir. Évidemment le « et » du titre est équivoque. S’agit-il de deux domaines complémentaires où neurosciences et psychanalyse allant main dans la main proposeraient leur savoir au sujet en quête de réponses, de solutions, face à ce qui lui arrive ? S’agit-il du « et » de l’intersection qui nous ferait apercevoir ce que neurosciences et psychanalyse ont en commun ? Devrait-on plutôt dire « neurosciences ou psychanalyse » appuyant surtout sur la disjonction ? Les neurosciences qui par leurs méthodes et leur logique construisent un savoir qui participe de l’exclusion du sujet et de la subjectivité, alors que la psychanalyse, tout en reposant sur le travail d’une collectivité, celle des analystes et des analysants élabore un savoir sur le sujet, la subjectivité, à partir du un par un, un savoir qui vaudrait pour tous.

Voilà donc quelques réflexions pour introduire la soirée, je laisse la parole à Monsieur Ansermet.

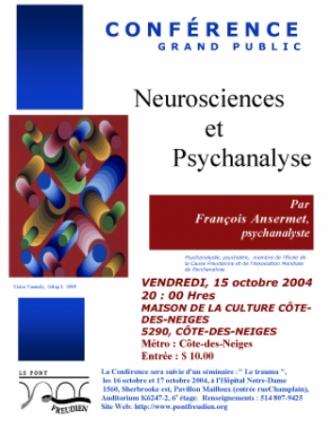

François Ansermet : Alors, merci de cette introduction qui pose un peu la question que je vais tenter d’aborder devant vous. En fait le livre À chacun son cerveau vient de paraître vendredi passé aux Éditions Odile Jacob – c’est pour ça que je n’en ai moi-même qu’une seule copie, donc je n’ai pas pu en amener – c’est un livre que nous avons écrit ensemble avec un neurobiologiste, Pierre Magistretti qui est professeur de neurosciences et de neurosciences psychiatriques à Lausanne. Il a été jusqu’à maintenant président des fédérations européennes de neurosciences. Dans ce livre, nous avons essayé de travailler ensemble sur cette question difficile, enfin, entre neurosciences et psychanalyse et j’ai pensé que peut-être ce sujet pourrait être l’occasion d’un débat dans le continent nord-américain qui, vu depuis l’Europe, a une certaine tendance à considérer que la psychanalyse est une histoire ancienne, datant des premiers temps du XXe siècle, et que tout ça est une histoire passée, que ça n’a plus forcément d’intérêt et qu’il faut prendre le problème des maladies mentales, la souffrance psychique du côté de la psychopharmacologie, de la ritaline, du médicament, de la causalité organique, voire de la causalité génétique. Alors, vous verrez que ce genre d’idées est aujourd’hui totalement caduque, c’est-à-dire l’opposition entre une causalité organique et une causalité psychique des troubles mentaux est rendue caduque par les développements récents des neurosciences à travers le concept, enfin le fait expérimental, démontré, de la plasticité cérébrale, de la plasticité neuronale. La plasticité neuronale, je reviendrai là-dessus dans l’exposé, c’est le fait que l’expérience laisse une trace dans le réseau neuronal. C’est une hypothèse qu’avait déjà Freud dans « L’esquisse pour une psychologie scientifique ».

Il l’a aussi tenue tout au long de sa vie, également dans Abrégé de psychanalyse, texte non publié à la fin de sa vie. C’est aussi une idée qu’avait un neurobiologiste canadien de grand renom des années 30-40 qui s’appelle Hebb. Ça a été plusieurs fois évoqué c’est-à-dire que le cerveau ne serait pas un organisme figé, toujours semblable, déterminé et déterminant, mais au contraire plastique, c’est-à-dire capable de prendre la trace de l’expérience, se modifiant en permanence. Comme le disait un grand neuroscientifique Alain Prochiantz, professeur de l’École normale supérieure à Paris, on se plonge tous les matins dans un homme différent, en fonction de ce qu’on a vécu, des expériences vécues, de ce qui s’est produit. D’ailleurs, Robert Turner disait, cet été à Lisbonne, au congrès de la Société Européenne des Neurosciences, « we never use the same brain twice », ça veut dire qu’on n’utilise jamais le même cerveau deux fois, c’est en perpétuel remaniement. Chaque expérience vécue, également psychique, modifie la structure du réseau neuronal. Et cette représentation n’est pas du tout celle qui est en général présentée lorsqu’on oppose une causalité psychique à une causalité organique des troubles mentaux ou des phénomènes psychiques, qui est pourtant au cœur des débats et des représentations actuelles. Cela veut dire qu’on est dans une phase où les neurosciences ont généré une nouvelle représentation mais qui n’a pas encore pénétré dans nos représentations du fonctionnement psychique. Et cette nouvelle représentation, à travers le paradigme de la plasticité, est très proche de ce que la psychanalyse peut avancer autour de la question de l’irréductible de la singularité. Je reviendrai là-dessus tranquillement dans mon développement, mais je branche un peu votre écoute pour que vous compreniez les termes du débat.

Je pense qu’au Canada aussi, à travers l’hyperactivité avec déficit d’attention sur lequel Anne Béraud a écrit un excellent article, enfin autour de toute une série de problèmes, de découvertes récentes autour des vulnérabilités génétiques, de la schizophrénie, de la psychose maniaco-dépressive, enfin, des troubles bipolaires, à travers, pourquoi pas, le débat sur le gène de l’homosexualité ou toutes sortes de phénomènes de ce type, on a tendance à opposer une causalité psychique à une causalité organique. C’est commun. Alors que le fait de la plasticité bouleverse complètement cette opposition, au point qu’on pourrait dire aujourd’hui qu’on a une causalité psychique qui vient déterminer l’organisme. Donc, la question du débat est posée dans des termes complètement différents et, au fond, qui fait que chaque individu, si l’expérience laisse une trace neuronale, chaque individu par les expériences qu’il vit, est programmé pour être différent, pour être unique, pour être singulier. Donc, on aurait vraiment là les fondements d’une détermination de l’unique, de l’unicité, d’une détermination de la différence, d’une détermination de la multiplicité. Le réseau neuronal c’est un système fait pour aller vers la singularité. La neurobiologie étudie les mécanismes universaux, tous ceux de la biologie moléculaire, de la biologie du neurone, de la biologie de la synapse, etc., des mécanismes universaux, mais ces mécanismes universaux, et ça c’est la contradiction actuelle sur laquelle butent les neurosciences, ces mécanismes universaux aboutissent à produire de l’unique, ce qui est donc une contradiction quand même difficile à penser. Comment le fait que nous ayons tous les mêmes mécanismes, comme le disait Valéry, « tous écoutent en même temps un opéra, mais chacun vit une expérience unique ». Donc aujourd’hui, neurosciences et psychanalyse, c’est ce que je vais montrer dans mon exposé après cette petite introduction, se rencontrent autour de l’irréductible de la singularité. Du fait de la singularité, de l’unicité, de la différence, de la multiplicité.

Alors Freud, à la fin de sa vie, énonce un constat assez pessimiste, tout à fait freudien, je le cite, dans l’Abrégé de psychanalyse : « De ce que ce nous appelons le psychisme, deux choses nous sont connues, d’abord son organe somatique, le cerveau, ensuite nos actes conscients, notre vie psychique. Tout ce qui se trouve entre ces deux points extrêmes nous demeure inconnu ». Voilà posés les deux termes d’un débat qui voit d’un côté la réalité neurobiologique et de l’autre les productions de la vie psychique. Ces deux champs, il faut bien le reconnaître, n’ont aucune commune mesure. Il n’y a pas possibilité de dire qu’on va faire une correspondance simple biunivoque entre un état du cerveau et un état psychique. C’est sans commune mesure : d’établir entre un état neurobiologique et un état psychique une quelconque correspondance peut apparaître comme une tentative impossible, en tout cas hasardeuse, source de confusion et d’égarement qui ne conduirait qu’à perdre, de part et d’autres, les logiques requises pour la spécificité de chacun de ces champs, neurosciences et psychanalyse. L’étude du cerveau et celle des faits psychiques conduisent effectivement à des questions radicalement différentes appliquant des champs d’exploration et des méthodes sans aucune parenté. Je ne suis pas en train d’être l’apôtre, n’est-ce pas, ni du « et » ni du « ou » dans une espèce de symbiose, de symphonie harmonieuse entre les neurosciences et la psychanalyse. Si l’on considère d’une part les neurosciences et de l’autre la psychanalyse, on mesure à quel point ces deux domaines sont fondamentalement incommensurables et pourraient avoir tout à perdre, des deux côtés, à se réunir dans une sorte de syncrétisme flou qui ferait oublier leurs fondements différents. Une découverte faite d’un côté ne l’est pas forcément pour l’autre. Et on est loin de connaître les enchaînements de causalités des processus organiques et des processus de la vie psychique.

Jusqu’à récemment, entre neurosciences et psychanalyse, on pourrait dire que c’est un couple – c’est Jacques Alain Miller qui en parlait comme ça – c’est un couple impossible, un couple compliqué en tout cas, où le même scénario n’a pas cessé de se répéter : l’un des deux partenaires de ce couple finissant toujours par nier l’existence de l’autre en l’excluant pour quelques décennies, et ça, il faut bien le dire, d’un côté comme de l’autre, tant du côté des neurobiologistes que du côté des psychanalystes. Mis à part quelques débats spéculatifs et confus, avec le temps, tout a fini par s’installer dans les certitudes et les à priori. Pour caricaturer, d’un côté des neuroscientifiques sûrs d’eux mêmes, le plus souvent réductionnistes, à la quête d’une étiologie biologique des maladies mentales cherchant la voie d’une molécule salvatrice portée par une industrie pharmaceutique puissante, en tout cas en Suisse, et partout ailleurs dans le monde… De l’autre, des psychanalystes qui, il faut bien le dire, rejetaient le plus souvent les neurosciences pour défendre leurs propres conceptions au point de se prendre aussi au piège du réductionnisme, s’accommodant en tout cas d’un clivage complet entre leur domaine et les neurosciences au risque, pour ces psychanalystes, de devenir obscurantistes, refusant toutes les avancées contemporaines de la biologie au nom d’une sacro-sainte psyché qui n’aurait aucun fondement dans le corps. Rompant avec cette représentation, le phénomène de la plasticité cérébrale donc, est un fait biologique qui émergerait des données récentes de la biologie expérimentale.

Il ne faut pas oublier que Kandel de New York a eu le prix Nobel en 2000 sur des travaux qui portent sur l’aplysie, un escargot marin dont le cerveau est extrêmement simple, formé de quelques neurones, sur laquelle il a pu démontrer que l’expérience laisse une trace. Ce n’est pas une construction. Avant, c’était une hypothèse, là c’est une démonstration. L’expérience laisse une trace dans le réseau neuronal. Au fond, c’est une nouvelle théorie de la mémoire. Toute expérience se marque, modifie la structure du réseau neuronal. Si je donnais cet exposé avec Pierre Magistretti, on pourrait faire un numéro à deux, qu’on a déjà fait quelquefois, – puisqu’au fond, ce livre aux Éditions Odile Jacob est une sorte de numéro à deux – où Pierre Magistretti maintenant couperait l’exposé en deux et passerait un petit film où on voit une stimulation électrique par exemple sur un réseau neuronal et vous verriez le réseau neuronal avoir des modifications structurelles et fonctionnelles, c’est-à-dire des axones, des dendrites, vous verriez tout ça se modifier, de façon visible. Et dans des congrès de neurosciences, vous avez d’énormes symposiums sur la visualisation de la plasticité. Ça se voit, ça se mesure, ça s’étudie.

Donc, le fait qu’il y ait cette plasticité cérébrale, qu’elle soit démontrée, que ce fait biologique soit aujourd’hui objectivé, vient bouleverser complètement les termes de cette opposition entre psychique et organique, remettant en jeu le couple neurosciences - psychanalyse de façon nouvelle, et imprévue finalement. Ce que démontre le phénomène de la plasticité, c’est qu’effectivement l’efficacité du transfert d’informations au niveau des éléments les plus fins du système neuronal peut être modifiée par l’expérience. Au-delà de l’inné, au-delà de toutes données de départ, ce qui est acquis au gré de l’expérience modifie ce qui était. Les connexions entre les neurones sont modifiées en permanence, tout en laissant des effets à long terme impliquant entre autres la régulation de l’expression des gènes à travers les mécanismes moléculaires spécifiques, qui commencent d’ailleurs petit à petit à être éclaircis. Le cerveau doit donc aujourd’hui être envisagé comme un organe extrêmement dynamique en relation permanente avec l’environnement de même qu’avec les faits psychiques ou les actes du sujet. C’est pour cela que Prochiantz disait – vous verrez que ça pose certains problèmes, je fais déjà la présentation et après on va faire la discussion que j’ai amorcée – c’est pour ça que Prochiantz disait : « on se plonge tous les matins dans un homme différent ». Les traces sont là, mais les traces sont modifiées, s’associent les unes les autres et au fond, on change en permanence. La question n’est plus tellement comment peut-on changer quelqu’un mais c’est plutôt comment celui-ci, tellement changé par ce qu’il vit, tant de manière interne qu’externe, peut plus ou moins avoir l’impression d’être le même. Si on se plonge chaque matin dans un homme différent, le problème se pose plutôt, quand vous vous retrouvez le matin devant le miroir : comment se fait-il que vous vous dites « tiens, ça ressemble plus ou moins à celui que j’ai vu hier soir ? ». Et ça, c’est la révolution scientifique qui est aujourd’hui en jeu à travers les avancées des neurosciences. La plasticité introduit donc une vision nouvelle du cerveau.

Celui-ci ne peut plus être vu comme un organe figé, une totalité déterminée et déterminante, il ne peut plus être considéré comme une organisation fixée de réseaux de neurones dont les connexions seraient établies de manière stable. La plasticité démontre au contraire que le réseau neuronal est en permanence ouvert au changement, ouvert à la contingence, à l’événement contingent, modulable par cet événement, par les potentialités de l’expérience qui peuvent toujours modifier ce qui était.

On pourrait se dire que les maladies psychiques seraient finalement des maladies de la plasticité, un défaut de la plasticité. En excès ou en défaut. De la plasticité découle l’évidence qu’à travers la somme des expériences vécues, qui est infinie, depuis même la vie prénatale… Enfin dans ma pratique, je m’occupe beaucoup de la clinique périnatale, le diagnostic prénatal, la médecine prédictive, des compétences des fœtus, etc. Donc, à travers ça, les expériences s’accumulent dès avant la naissance et chaque individu, pour le coup, se révèle unique et imprédictible, au-delà de ses déterminations neurobiologiques ou génétiques, d’où le titre qu’on a choisi avec Pierre Magistretti, enfin qu’on avait fait dès le synopsis aux Éditions Odile Jacob quand on a proposé cet argument « A chacun son cerveau ».

C’est-à-dire qu’effectivement les mécanismes universaux du fonctionnement cérébral aboutissent à de l’unique et à de l’imprédictible. Les lois de la neurobiologie aboutissent à produire du différent et de l’imprévisible. C’est quand même une révolution dans la façon de penser les choses. Ça veut dire que la question du sujet, du sujet comme exception à l’universel – vraiment je prends le sujet dans sa définition la plus stricte, depuis Hegel, au fond – la question du sujet comme exception à l’universel devient aussi centrale pour les neurosciences. C’est de ça dont ils s’occupent aujourd’hui dans les neurosciences contemporaines, de la question du sujet comme exception à l’universel qui le porte si vous voulez. La question du sujet devient aussi centrale pour les neurosciences qu’elle l’est pour la psychanalyse, aboutissant, il faut bien le reconnaître, à un point de rencontre inédit, inattendu, entre ces deux protagonistes si habitués à être antagonistes. Neurosciences et psychanalyse, je le répète, se rencontrent aujourd’hui autour de la question du sujet. Alors que les neurosciences ont souvent été vues, n’est-ce pas, comme un domaine qui procède de la biologie et donc de l’exclusion du sujet, de la forclusion du sujet propre au discours de la science, chose habituellement dite dans nos milieux psychanalytiques. Et bien non, au contraire, la question la plus centrale aujourd’hui pour les neurosciences, c’est le fait de l’irréductible de la singularité. Et là, c’est un appel des neurosciences à la psychanalyse et un enseignement aussi pour la psychanalyse à partir des neurosciences. Mais sur la base de deux domaines sans commune mesure. C’est assez paradoxal comme type de réflexion. C’est d’ailleurs comme ça qu’on a procédé avec Pierre Magistretti dans l’écriture de ce livre. C’est-à-dire d’abord on a voulu dire des choses, et puis ça faisait des chapitres, n’est-ce pas, comme nous a dit un collègue, c’est un peu la rencontre improbable entre l’ours blanc et la baleine. Peut-être que ça se fait au Canada dans le Grand Nord, mais le coït entre l’ours blanc et la baleine, ce n’est pas simple à réaliser, et qu’au fond on avait deux domaines… On s’est bien aperçu qu’on n’arrivait pas à articuler ces deux domaines, ces deux domaines tellement différents.

Notre manière de procéder dans ce livre – dont je suis presque obligé de parler puisque c’est le thème de ma conférence et que je viens de le terminer, qu’il vient de sortir – la façon dont on a procédé, c’est justement de dire que véritablement il n’y a pas de commune mesure entre la psychanalyse et les neurosciences, mais il y a un point d’articulation autour de la question de la plasticité, c’est-à-dire de la trace. De la trace laissée par l’expérience. C’est la question commune entre les neurosciences et la psychanalyse, c’est la question de la trace, qui est la question très noble dans la psychanalyse. Qu’est-ce qu’une expérience ? Quelle trace laisse-t-elle ? En quoi cette trace vient-elle déterminer quelque chose pour le devenir du sujet.

Moi je travaille surtout avec des enfants, comme vous l’avez dit, je suis professeur de pédopsychiatrie, je travaille avec des enfants tout à l’aube de la vie, des prématurés, des enfants qui ont vécu des traumatismes majeurs liés à la prématurité, aux soins, à l’immaturité, à la lumière, aux bruits, enfin tout ça, tout cela laisse des traces. Laisse des traces, quelles traces ? En quoi sont-elles déterminantes ? Comment se modifient-elles au cours du temps ? C’est la question de la trace psychique qui est aussi la question de la trace synaptique et, en termes lacaniens, du signifiant, puisque Lacan a toujours dit que le signe de la perception… bon, peut-être est-ce un développement qu’on pourra reprendre pour ceux qui vont participer au séminaire. Mais au fond, dans l’expérience de satisfaction du tout jeune enfant, liée à la décharge de l’excitation, par exemple la tension liée à la faim… cette tension liée à la faim, l’enfant ne peut pas la décharger tout seul. Il faut l’action spécifique de l’autre. C’est ce que disait Freud, qui est aussi confirmé par les neurosciences contemporaines. C’est qu’un organisme seul ne peut pas se décharger de son excitation, de sa tension, de la destructivité qui habite le vivant. Pour qu’elle se décharge, il faut l’action spécifique de l’autre. Cette action spécifique de l’autre est faite dans la simultanéité, Freud parlait de Gleichzeitigkeit. Aujourd’hui où il y a des grands congrès de neurosciences sur la détection de coïncidence, on dit coincidence detection. Quand ça se fait dans la simultanéité, ça donne une trace, une inscription, une modification du réseau neuronal. Cette première trace, liée à la décharge de l’excitation, Freud l’appelait « le signe de la perception », pour ceux qui connaissent, dans la lettre du 6 décembre 1896. Du signe de la perception Wahrnehmungszeichen, Lacan disait « aux signes de la perception, je donne leur véritable nom, le signifiant ».

Je ferme la parenthèse juste pour vous dire qu’il y avait là un point de convergence, même si ces deux domaines sont sans commune mesure, il y a là un point de convergence entre trace synaptique, trace mnésique et signifiant. Donc voilà notre couple pour le moins obligé de repenser ses relations. Le sujet de la psychanalyse et le sujet des neurosciences ne serait-ils plus qu’un ? En tout cas le phénomène de la plasticité nécessite de penser la question du sujet dans le champ des neurosciences. Si le réseau neuronal contient dans sa constitution la possibilité de sa modification – je reviendrai là-dessus, c’est-à-dire qu’il est organisé pour se modifier, il est programmé pour se déprogrammer, si on veut , et se programmer différemment – si le réseau neuronal contient dans sa constitution cette possibilité, si le sujet, tout en recevant une forme, participe à sa formation, à sa réalisation, bref, si on admet le concept de plasticité on est aussi amené à introduire dans le champ des neurosciences la question du sujet, donc de l’unique, donc de la diversité, donc de l’imprédictibilité, tout le contraire de la façon dont on voit la détermination génétique ou la détermination biologique. Ça nous pose même la question du fait que l’organisme – pour aller un peu plus loin dans ce parallèle sur lequel vous trouverez, pour ceux que ça intéresse, des développements dans le livre, parallèle qu’on a réfuté, reconstruit, déconstruit, reconstruit, entre trace synaptique, trace mnésique et signifiant, – on peut dire qu’effectivement l’organisme est affecté par le langage. Une fois que le sujet entre, s’arrime au monde du langage, qui est vraiment le grand mystère du fait de l’humain, il est lui-même affecté par le langage, c’est-à-dire qu’il est parasité par ce parasite. Lacan parlait d’un parasite à propos du langage, je n’ai jamais vraiment compris ce que ça voulait dire, jusqu’au moment où je me suis plongé dans ce monde de la plasticité, ça veut dire qu’il est parasité par cet autre organe que son organisme, qu’est le langage qui lui préexiste et qui participe à l’organiser, et en particulier à organiser le réseau neuronal.

C’est ce que dit aussi Jacques-Alain Miller dans un excellent article qui s’appelle, pour ceux qui le connaissent « Biologie lacanienne »1, où il parle de l’affection traçante de la langue, du système de la langue, pour reprendre la catégorie saussurienne, l’affection traçante du système de la langue sur le corps, qui laisse une inscription. Donc le langage n’est pas qu’un organe de communication, le langage est aussi quelque chose qui participe à produire le sujet, le sujet surgit du vivant par l’opération du langage. Donc toute l’énigme, dans notre champ, de l’émergence du sujet, de la naissance du sujet, qui nous intéresse comme psychanalystes – en particulier comme psychanalystes travaillant avec des enfants, avec des autistes, de très jeunes enfants – c’est le fait qu’il y a quelque chose d’étrange qui se met en jeu, qui émerge, avec une inscription dans l’organisme, du vivant qui est là, du donné de départ, et une autre inscription dans le monde du langage. Et tout ça, cela donne du sujet, du différent, de l’unique. On peut dire que le sujet est autant déterminé par sa prise dans le langage qu’il est déterminé par les données de son organisme. Alors on pourrait faire la même constatation à propos de l’actualité, du problème de l’épigénèse. Au moment où la plupart des états et les services de la recherche scientifique ont beaucoup investi sur le projet du génome humain, lequel projet – qui était presque l’idée de la mythologie monogénique : un gène, une protéine, un caractère, qui permettrait de traiter des tas de maladies – et bien le projet du génome humain aboutit à environ 30 000 gènes, qui ont été identifiés et qui aboutissent à une complexité insondable sauf, peut-être, grâce aux développements récents de l’informatique… Mais enfin, de la façon dont les choses peuvent se complexifier, la question du génome humain aboutit sur la question des lois de l’épigenèse. Vous me suivez ? C’est-à-dire que, plus on étudie la détermination génétique, plus la complexité que détermine cette organisation génétique est évidente et surtout la façon dont l’expressivité des gènes semble dépendre de façon majeure des particularités de l’expérience, démontrant l’importance des facteurs épigénétiques dans l’accomplissement du programme génétique.

Certains travaux, dont justement ceux de Prochiantz qui sont faits sur les gènes de développement, les gènes d’évolution ; certains développements tendraient à montrer qu’il y aurait des mécanismes génétiques destinés à déconnecter l’individu de sa détermination génétique. Donc, on serait génétiquement déterminés pour être indépendants de sa détermination génétique. En d’autres termes, on serait génétiquement déterminés pour être libres. Donc il y aurait la place du sujet à travers l’épigenèse et à travers la question de la plasticité, c’est comme si la place du sujet était laissée ouverte et libre à l’imprévisible à l’intérieur même des lois de l’organisme. Ce qui est effectivement un retournement complet par rapport à la façon dont on se représente en général l’opposition entre la détermination biologique et la détermination psychique. Plasticité et épigenèse ont d’ailleurs partie liée. La question de l’expression du génotype peut être abordée directement à partir du modèle de la plasticité. Vous savez qu’habituellement, pour ceux qui ont des souvenirs de leur cours de biologie, on considère qu’entre le génotype et son expression (le phénotype) opère l’incidence des facteurs épigénétiques, c’est-à-dire de l’expérience, l’impact de l’environnement, qui viendrait moduler le génotype. Donc, tout serait au fond génétique, et puis il y aurait une variation dans la génétique. Or, on peut voir aujourd’hui les choses différemment à travers le phénomène de la plasticité. C’est-à-dire qu’il y a deux lignes de déterminisme sans commune mesure : la détermination génétique et la détermination psychique qui se nouent dans le phénomène de la plasticité, aboutissant à un phénotype. Ce n’est plus la modulation de facteurs génétiques par des facteurs de l’environnement ; ce sont deux lignes de déterminations qui se nouent dans un mécanisme assez complexe qui met en jeu, effectivement, l’affection traçante de la langue sur le corps, l’expérience interne, l’expérience externe, etc. Donc passons là-dessus pour dire que là, au fond, il y a un énorme paradoxe pour penser ces choses. L’expérience laisse une trace. Qu’est-ce que cela veut dire ? Cela peut paraître énormément déterministe. Ajouter un déterminisme à un autre déterminisme !

On est déjà déterminé par ses gènes, on est déterminé par l’organisation du réseau neuronal, on est déterminé par les dysfonctions du réseau neuronal, peut-être congénitalement acquises, et là-dessus la plasticité rajoute encore une détermination psychique, une détermination environnementale, une détermination même biologique externe, n’est-ce pas, qui rajoute des déterminants à des déterminants et que finalement on serait tellement déterminés que ça produit de l’unique et du différent mais du complètement déterminé et donc il n’y a pas de liberté ! Il n’y a pas de liberté pour le choix du sujet, pour l’acte du sujet, etc. Or ce n’est justement pas le cas et c’est ce que montrent de façon très étonnante les neurosciences contemporaines avec un paradoxe au cœur de la plasticité : c’est que l’expérience s’inscrit, mais que l’inscription de l’expérience sépare de l’expérience. Et à ce moment là on ne retrouve plus l’expérience, on en retrouve la trace. Trace de l’expérience qui peut s’associer avec d’autres traces au gré de nouvelles expériences. Jusqu’à faire une chaîne de traces, une chaîne de signifiants qui aboutit à un autre signifié qui n’a plus rien à voir avec le signifié de départ qui était à la base de la perception. Et ça c’est une révolution totale de la façon de penser les choses par rapport, par exemple, à l’idée du traumatisme. Un traumatisme, une expérience vécue, une effraction dans la petite enfance, dans le monde prénatal, on pourrait dire eh bien voilà ! Vous avez dit « génétique », vous avez dit « réseau neuronal », maintenant vous dites « plasticité »… Cela veut dire : tout ça laisse des traces et que quand, enceinte, vous passez l’aspirateur qui fait un bruit infernal et que votre fœtus se tord dans le ventre maternel, que sa carrière de soliste est à tout jamais ruinée par cette expérience là et que vous auriez mieux fait de demander à quelqu’un d’autre, à votre voisin, de passer l’aspirateur pendant que vous auriez été dan un parc agréable sous les arbres de Montréal. Eh bien non ! Pas du tout! C’est-à-dire que l’expérience s’inscrit mais puisqu’elle est inscrite elle sépare de l’expérience. Elle devient, au fond, un matériau qui peut s’associer à d’autres traces pour créer une réalité interne inconsciente, complètement détachée de la réalité, telle qu’elle a été vécue, perçue.

Qu’elle soit endopsychique – comme disait Lacan, il parlait de « perceptions endopsychiques » – ou qu’elle soit des perceptions externes. C’est-à-dire que tout est programmé pour que les choses puissent se rendre indépendantes de l’expérience. Donc la question de la plasticité neuronale est très paradoxale. L’expérience laisse une trace et l’inscription de l’expérience sous forme de trace sépare, coupe, rend même inaccessible l’expérience. C’est d’ailleurs ce dont Freud avait l’intuition. Une vérification tout à fait stupéfiante de certaines hypothèses de Freud n’a pas cessé de nous étonner, avec Pierre Magistretti, dans la préparation de ce livre, en lisant toute la littérature contemporaine sur ces questions là. Alors, on se dit : mais comment ce type dans son cabinet à Vienne, fumant des cigares, avec son chien qui circulait dans son cabinet, tout en voyant des hystériques qui disaient être enceintes de lui, et en recherchant l’hypothèse traumatique à la base des névroses, tout en mangeant de knödels préparées le soir par Martha Freud, qui se retirait dans son bureau vers 22h00 et arrivait à créer une théorie globale du cerveau qui aujourd’hui trouve sa validation dans une actualité stupéfiante ?! Qu’est-ce que disait Freud dans L’interprétation des rêves, chapitre VII ? Il y dit: « L’expérience de satisfaction laisse une trace qui fait qu’on ne peut plus remonter de la trace à l’expérience. On retrouve une trace mais on ne retrouve plus l’expérience ». Mais cette trace, elle est mobilisable pour s’associer avec d’autres traces et toute une série de phénomènes. Parce que ce n’est pas seulement un système « computerisé » d’associations de traces en traces, il y a aussi des états somatiques. Un neurobiologiste, d’origine portugaise, travaillant aux Etats-Unis, et qui s’appelle Damasio a écrit un livre qui s’appelle « L’erreur de Descartes » – que certains d’entre vous ont peut-être lu – Damasio montre qu’il a délocalisé l’esprit de la tête, puisqu’il a montré qu’il y avait une association avec des états somatiques. Il en a fait une théorie des émotions, presque d’une cognition à travers les émotions. Mais on peut dire que ces états somatiques, on peut les penser comme l’équivalent de la pulsion.

C’est-à-dire qu’il y a d’un côté un quantum d’affect, d’un autre côté une représentation, qui ont chacun un destin différent. Une expérience laisse une trace, cette trace peut s’associer à d’autres traces, qui sont elles-même des stimuli nouveaux, qui vont créer de nouvelles traces encore, mais chaque trace peut être associée avec un état somatique particulier. Un état somatique qui est une sorte de mémoire du corps, une mémoire inconsciente ; et c’est de la tension entre la trace et l’état somatique que résulte une décharge psychique qui dirige l’action c’est-à-dire en fait, un remake de la théorie freudienne de la pulsion, de son destin, du destin de la pulsion, y compris dans son refoulement. Donc vous voyez que le système est programmé, déterminé pour introduire une dimension d’imprévisibilité et pour détacher le sujet de l’expérience. C’est le message de la plasticité. L’expérience laisse une trace et la trace libère de l’expérience et rend cette trace à un statut de nouveau stimulus pour être associé à d’autres traces ou des états somatiques particuliers, c’est-à-dire au fond à un destin aussi déterminé par la dimension pulsionnelle, c’est-à-dire la jouissance, c’est-à-dire le corps dans toutes ses dimensions. Donc, la plasticité permettrait d’exploiter à l’extrême le spectre des possibles, des différences, de l’inédit au delà de la règle. La plasticité c’est une règle, mais c’est une règle qui produit de l’inédit, laissant toute sa place à l’imprévisible dans la construction de l’individualité. L’individu peut être considéré comme biologiquement déterminé pour être singulier, unique, imprévisible. Alors poser les choses dans ces termes-là pose au fond un grand problème, parce que ça veut dire qu’il y a une détermination de l’indéterminé ou une détermination de l’aléatoire. La plasticité introduit à une question qui est vraiment complexe, un retour sur le problème du déterminisme. Comment est-ce qu’on peut avoir une série de déterminants qui aboutissent à de l’aléatoire ? Évidemment dire que quelque chose est déterminé ne veut pas dire qu’il est prévisible, tout le monde le sait. On a la représentation, quand on parle de biologie, on dit le gène de l’homosexualité est génétiquement déterminé, donc il devient homosexuel.

Vous voyez que les données actuelles vont à contre courant de ces représentations qui orientent parfois les travaux des chercheurs, en particulier de la psychopharmacologie. Il y a là un problème difficile à penser. C’est-à-dire ce qu’on a appelé la « détermination de l’aléatoire ». En tout cas on peut dire que la plasticité fait passer à un nouveau paradigme quant au rapport du sujet à l’organisme. On peut dire que c’est une révolution scientifique au sens de Kuhn. Pour Kuhn, lorsqu’un paradigme est efficace et produit beaucoup de résultats, lorsqu’il est poussé à son point le plus extrême, par exemple pour ce que j’ai dit ce soir de la détermination organique du psychique, voire de la détermination génétique du comportement humain, ce paradigme s’épuise. Il s’épuise jusqu’à déboucher sur un échec. Ouvrant la voie vers une conception nouvelle. Je crois qu’il parle de science extraordinaire, c’est-à-dire qu’il y a un moment où on est dans un glissement des représentations et des paradigmes et un changement de paradigme. Et je crois que le paradigme de la plasticité ce n’est pas tellement un paradigme nouveau dont on a tiré toutes les conséquences, c’est le signe qu’on est dans un changement de paradigme complet, en tous cas du côté de la biologie, et qui rejoint certaines questions de la psychanalyse. Plasticité neuronale, à chacun son cerveau, plasticité du devenir, plasticité du sujet. Alors, à partir de là on tombe dans une sorte de contradiction. Que je laisse sous forme de contradiction mais peut-être est-ce l’intérêt d’une conférence. Dans la discussion ça va susciter quelques questions. Quand on tombe sur une contradiction ou sur quelque chose qu’on n’arrive pas à penser, peut-être est-ce parce qu’on est pris soi-même dans un épuisement de ses propres paradigmes. Donc la contradiction : Du fait de la plasticité, l’expérience s’inscrit, laisse une trace durable, mais celle-ci peut être transformée. Ce qui était, peut se désorganiser et se réorganiser différemment, introduisant une dialectique entre permanence et modification, une dialectique à explorer, qui est quand même très présente dans la psychanalyse, qui est quand même une pensée qui donne aussi beaucoup de place aux traces, aux traces mnésiques, etc.

Or Freud a toujours dit à la fois : rien ne se perd pour l’appareil psychique, a-t-il écrit, rien ne se perd, pas de souci ! En psychanalyse, ce n’est pas comme en archéologie, c’est dans L’avenir d’une illusion, je crois… Les archéologues, quand ils doivent explorer une ville, il y a des parties détruites, il leur manque des tas de choses. En psychanalyse tout est présent. En même temps, de temps en temps, dit-il, les traces sont modulables, sont modifiables, en tous cas se combinent, se recombinent à l’infini si bien qu’on perd la trace de l’expérience, comme je disais tout à l’heure. Vous voyez qu’il y a là une sorte de contradiction : rien ne se perd et tout se modifie. Alors je vais essayer de déplier cette contradiction. La plasticité est un mécanisme qui fait que l’expérience laisse une trace dans le réseau neuronal. En même temps, elle implique que rien n’est figé, que tout est toujours susceptible de changement. Il s’agit donc d’une contradiction entre durée et changement. Mais s’agit-il vraiment d’une contradiction ? On peut en effet imaginer qu’irréversibilité et réversibilité – si on le prend dans ces termes-là, une trace irréversible et une trace réversible – sont possibles en même temps, ne sont pas contradictoires dès lors que l’on considère que les choses peuvent exister en potentialité, en devenir. Une trace ultérieure peut toujours modifier une autre trace. De même, pour penser la plasticité, il s’agirait d’être prudent dans la façon de mettre en rapport un état avec des propriétés. C’est justement ce qu’amène le concept de plasticité. La plasticité implique en effet que des propriétés, propriétés de plasticité, existent, mais en potentialité. Ce qui est aussi valable pour la plasticité de l’organisme que de celle du sujet. Il ne faut donc pas confondre les potentialités avec des propriétés. On pourrait prendre aussi à ce propos pour ceux qui travaillent avec les concepts de la psychanalyse, en particulier de Lacan, reprendre les conceptions aristotéliciennes d’automaton et de tuché, tels qu’elles ont été introduites par Lacan dans le Séminaire XI pour faire la distinction entre deux versants de l’inconscient : d’une part il y a l’inconscient automaton et d’autre part l’inconscient tuché.

L’automaton c’est ce qui se répète et ce qui ne cesse de se répéter, et la tuché et bien c’est l’événement imprévu, la contingence. L’automaton c’est du côté de la nécessité et la tuché du côté de la contingence. Contingence qui fait que le matin vous sortez, tranquillement vous vous dirigez vers votre voiture, mais votre voisine qui arrose ses plantes laisse tomber un pot qui vous tombe sur la tête et vous êtes mort. C’est la tuché, c’est la tuile qui tombe du toit. Il y a parfois des tuchés heureuses hein ! Enfin c’est l’événement contingent, complètement imprévu. Donc, Lacan essaie d’aborder le concept d’inconscient en mettant en jeu ces deux dimensions. D’une part, l’inconscient automaton qui accumule ce qui est inscrit, imposant au sujet une trajectoire orientée depuis le passé ; c’est une version de l’inconscient. D’autre part l’inconscient tuché, c’est-à-dire répondant du non-réalisé, de ce qui est disponible pour l’avenir, au-delà de ce qui était, tourné vers le futur dans ses dimensions imprévisible, imprédictible. Et là, je pense que c’est une bonne façon de saisir l’enjeu du concept de plasticité. D’un côté, la plasticité automaton, c’est inscrit, la réalité de l’inconscient. De l’autre côté, la plasticité comme une potentialité de changement encore infinie, c’est-à-dire du non-réalisé. Dans le modèle de l’automaton, une trace serait générée par des mécanismes spécifiques de plasticité aboutissant à une trace permanente. À l’inverse, le modèle de la tuché privilégierait le bouleversement opéré par le fait contingent lorsque le plein potentiel de la plasticité est maintenu. Des événements se succèdent et modifient le système tout en le laissant ouvert à des modifications ultérieures. Il y a beau y avoir une modification, il y a une ouverture contenue dans la modification même vers d’autres modifications, une chaîne de potentialités de modifications. Persiste une potentialité qui permet à tout nouvel événement de produire son effet au-delà de tout pré-programme. On est programmés pour ne pas être tout à fait programmés. Tout événement contingent subséquent vient ainsi modifier le système de traces déjà inscrites. Les choses restent mobiles, comme au fond dans le jeu de l’ardoise magique décrit par Freud, le Wunderblock, où on peut toujours effacer et réinscrire de nouvelles traces même si persistent en arrière fond une trace de ce qui a été préalablement inscrit.

Ça, c’est la grande découverte freudienne du point de vue neurobiologique, c’est-à-dire que perception et mémoire s’excluent réciproquement. Donc, ce n’est pas possible de garder les traces de tout ce qu’on a vécu. Vous savez, le personnage de Borges, cet homme malheureux qui devait s’enfermer dans une pièce sombre parce que chaque chose vue, chaque chose entendue, chaque chose vécue restait inscrite dans sa mémoire, c’était insupportable que toute perception reste dans la mémoire. Donc il faut avoir un système qui re-libère la perception pour de nouvelles perceptions détachant de la mémoire. Et Freud a dû poser, dès le début de son œuvre, déjà dans cette fameuse lettre du 6 décembre 1896, que perception et mémoire s’excluaient réciproquement2. Moi j’ai appris ça au départ, c’est une phrase de psychanalyste, quand on fait ses gammes de psychanalyste, mais qu’est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire vraiment qu’il y a une potentialité toujours ouverte à d’autres inscriptions dans le fait, même biologique, de l’inscription. Cette potentialité d’ouverture propre au modèle de l’inconscient tuché, permet l’incidence de la contingence au-delà des vois imposées par la nécessité. C’est une nouvelle façon de penser le rapport entre contingence et nécessité. Un événement est toujours un événement sémantique ; c’est un événement de structure. Il est pris dans la nécessité de la structure. On interprète ce qu’on vit en fonction de sa propre structure psychique. Et en même temps il y a une ouverture à l’imprévu d’une contingence nouvelle laissant potentielle une place pour le non-réalisé, pour ce qui est encore en devenir. On pourrait ainsi faire un parallèle entre l’inconscient tuché ouvert vers le futur, toujours potentiellement détaché de ce qui est déjà inscrit et ce que nous enseigne le fait de la plasticité. Avec l’inconscient tuché, on serait dans le registre d’une possibilité permanente de modification. Donc, ce serait un système psychique et organique programmé pour avoir une possibilité permanente de modification. La modification permanente c’est presque un oxymoron enfin, c’est une chose assez paradoxale. Lorsque la pleine potentialité de la plasticité reste établie, comme dans le modèle de ce qui reste ouvert à la tuché, le réseau neuronal resterait modelable comme de la céramique humide, si on peut emprunter un tel parallèle.

Tout resterait disponible, malléable du fait de la plasticité. Alors que dans le modèle de l’automaton un état de transition est mis en place, de même que par l’effet de la chaleur où la structure de la céramique devient rigide, difficilement modifiable. Plastique, plasticité, c’est aussi le plastique, avec la contradiction du plastique qui prend la forme et qui peut aussi figer la forme. Alors là, on voit qu’il y aurait tout un développement à faire sur temps et matière, une question philosophique très classique. C’est-à-dire qu’une telle conception introduit une nouvelle dialectique entre temps et matière. L’expérience donne forme à la matière qui conserve cependant sa capacité à recevoir de nouvelles formes. À travers l’événement incident, le temps peut s’inscrire dans la matière de façon chaque fois unique. Temps, forme et matière sont noués par le phénomène de la plasticité. La notion de plasticité conduit ainsi à une réflexion nouvelle sur le temps. Est-ce qu’on va parler de continuité ou de discontinuité ? De généalogie ou de nouveauté ? D’ordre ou d’invention ? De règles ou d’inédit ? De synchronie ou de diachronie ? De détermination ou de coupure ? La plasticité implique un montage tissé de temporalité. Au fond s’il y a une temporalité c’est parce qu’il y a une plasticité. On ne peut plus penser l’organisation cérébrale de façon intemporelle. Ce qui est constaté en un temps donné reste pris dans un mouvement temporel. Alors, à quel modèle de la temporalité doit-on se référer lorsqu’on veut penser l’organisation du réseau neuronal ? Comment rendre compte de la construction de ce qui est, à partir de ce qui était, et de l’anticipation de ce qui sera à partir de ce qui est ? C’est tant tourné vers le passé que tourné vers l’avenir. Comment intégrer le temps à la description d’un état du cerveau ?

La plasticité oblige à repenser la question de la temporalité, à intégrer ce temps qui emporte ce qui est en un moment donné. On a compris que le temps de la plasticité c’est un temps discontinu, fait de ruptures. Peut-être faut-il faire appel à différentes formes de temps sur lesquels on peut revenir lors de la discussion, enfin moi, le temps qui me fascine dans la plasticité c’est le temps de la vie psychique qui serait le futur antérieur, qui est d’ailleurs le temps de la névrose infantile : « tu auras été cet enfant là », qui noue, comme si le langage avait pu témoigner dans sa grammaire même de cette temporalité paradoxale, qui montre bien que si le temps de la plasticité procède de discontinuités entre histoire et événements – puisque c’est bien cette question-là qui est en jeu – l’histoire, comme le disait Lacan, peut aller à rebrousse-poil du développement. Voyez que la plasticité remet en question l’idée continue, chronologique, du développement. Puisque le développement par stades – tel que la psychologie, même la psychologie psychanalytique l’a enseigné, on passe par des stades et des étapes… – est sans arrêt brouillée par ces mouvements produits par l’événement ou par l’histoire qui remet en jeu différemment la question du développement. Donc, déterminisme et plasticité c’est une grande question. Développement et plasticité c’est une autre grande question aussi, tant sur la plasticité neuronale que sur la plasticité du sujet. Il prend la forme tout en donnant la forme par son acte. En conclusion, on pourrait dire que la plasticité introduit une dialectique nouvelle entre déterminisme et liberté. En tout cas oblige à penser une dialectique nouvelle entre déterminisme et liberté. On a vu que la plasticité c’est justement ce qui permet l’incidence de la contingence, de l’événement contingent. Une dimension propre au sujet se révèle opérante sur les lois mêmes de l’organisme, introduisant la question de la diversité au cœur du réseau neuronal. Il y aurait ainsi, tant une plasticité de l’organisme, qu’une plasticité du sujet, permettant une plasticité du devenir en fonction de l’expérience, dans toutes les versions qu’on peut donner à ce mot « expérience ».

Ce peut être aussi l’expérience d’un réel subjectif, l’expérience du sujet à ce par rapport à quoi il répond. Donc, il s’agit d’un phénomène dynamique qui implique un sujet actif quant à son devenir.

Ce qu’il devient n’est pas seulement fonction de ce qui a été. Ce qu’il sera passe aussi par la médiation de ce qui est et de son acte. Dès lors, le phénomène de la plasticité nous amène à considérer comme fondamentalement imprévisibles les facteurs influençant l’organisation du réseau neuronal et le devenir du sujet. Finalement, on pourrait dire qu’un psychanalyste c’est véritablement un praticien de la plasticité. C’est un praticien de la plasticité, un praticien de la potentialité contenue dans le fait même de la plasticité. C’est un praticien de l’imprévisible, puisque que sur le plan psychique, comme sur le plan organique, on doit considérer comme imprévisibles les facteurs influençant le devenir de la vie psychique même s’ils sont déterminés. En tout cas, on doit repenser la dialectique complexe entre l’imprévisible et le déterminé. On pourrait retenir, enfin, on pourrait introduire le mot « diachronie ». « Diachronie », c’est un mot qui a été introduit par Ferdinand de Saussure, linguiste genevois, pour définir l’évolution des langues. La question de la plasticité des langues – comme me l’a montré une linguiste avec qui j’ai longtemps travaillé, Claudia Mégia – c’est aussi la question de la plasticité chez Saussure. Comment se fait-il qu’une langue n’évolue pas, qu’on parle le latin tous les matins à Rome et qu’en moins de deux cents ans on se mette à parler l’italien ? Qu’est-ce qui s’est passé par rapport à ces éléments déterminants de conservation de la langue pour que la langue tout à coup se modifie ? Il a introduit un néologisme qui est resté : la « diachronie », par rapport à la synchronie. Alors comment la diachronie de l’événement se prend-elle dans la synchronie de la structure? On peut aussi prendre le terme plus simple de « devenir ». Le mot « devenir » va peut-être prendre un poids plus grand que celui de « développement ». L’idée de développement, c’est qu’il y aura pré programme qui s’ouvre, n’est-ce pas, plus ou moins modulé par les expériences de l’environnement, mais qui sont toujours vécues comme des accidents.

Ça, c’est un point intéressant dans le débat avec Pierre Magistretti, neurobiologiste, pour moi la trace c’était surtout le traumatisme, la cicatrice, la trace laissée par l’événement, qui détermine, qui est déterminante, qui est déterminée. Pour lui, la trace c’est ce à partir de quoi les choses se construisent. C’est une vision tout à fait ouverte et dynamique de la trace. C’est pour cela qu’il est peut-être plus intéressant de penser les choses en termes de devenir plutôt qu’en termes de développement. Utiliser le terme de « devenir » permet de mettre en évidence la fortuité du résultat d’une évolution psychique, qui a en effet un côté totalement fortuit. Il s’agit d’aborder ce qui s’est passé pour constituer un nouvel état à partir d’une conception qui articule continuité et discontinuité. On peut être saturé de déterminants mais l’articulation de ces déterminants n’est pas complètement déterminée. C’est en tout cas le paradoxe sur lequel fait buter le concept de plasticité. Comme dit Freud, rien ne se perd dans la vie psychique. Comme le disent les neurosciences contemporaines, l’expérience laisse une trace. Que cette trace soit déterminée, ne veut pas dire que ça soit prévisible. On ne sait pas ce que sera l’instant suivant. La plasticité démontre que tout s’inscrit, que l’expérience laisse une trace, que celle-ci est déterminante, mais pourtant on reste impuissant à prévoir le devenir qu’elle implique. On ne peut donc pas résorber cette impossibilité à saisir le devenir derrière l’illusion rétrospective propre au concept de développement. Il faut en tout cas tenir compte de la différence entre le point de vue rétrospectif et le point de vue prospectif. On a souvent beaucoup de raisonnements rétrospectifs dans notre façon de penser, comme cliniciens. Vous savez, on a un savoir rétrospectif qu’on applique à un sujet de façon prospective. On procède par anamnèse : on dit « voilà ce qui s’est passé, voilà ce qu’il a vécu », et puis on met en rapport, nous, des éléments de l’anamnèse avec ce que le sujet produit.

Or, le fait même de penser les choses différemment en terme de devenir implique une rupture entre ce qui est prospectif et rétrospectif et ces points de vue doivent être déclinés, pensés en incluant l’imprévisible impliqué par les liens diachroniques. Ce qui devrait nous éviter pour toujours de confondre le devenir avec le développement. Et comme psychanalystes, on est praticiens du devenir, de l’acte du sujet, de la réalisation du sujet, de la réponse du sujet, plus que de la causalité qui participe à produire le sujet tel qu’il est. Tout devrait donc être repensé en prenant comme base l’imprévisible du devenir au-delà des déterminants tant psychiques qu’organiques. Voilà en tout cas, une série de questions sur lesquelles – je terminerai là – fait buter le concept de plasticité qui vient vraiment bouleverser l’idée de déterminisme et l’idée de développement ; l’idée de l’opposition entre une causalité psychique et une causalité organique. Le reste, et bien, comme dans une révolution scientifique au sens de Kuhn, c’est l’avenir qui nous le dira, c’est-à-dire comment ce concept va retravailler différemment nos conceptions de la clinique, nos conceptions du développement, voire nos conceptions de la cure, en tout cas, ça devrait encourager le psychanalyste à être d’abord un praticien de la réponse du sujet, attentif à la particularité de sa réponse, plutôt que d’être un praticien de la causalité et des pièges de la causalité et du déterminisme, que tout psychanalyste qu’il soit, tout psychanalyste qu’on soit, on risque d’être pris dans cette impasse de la même manière que le généticien, ou le biologiste, ou le psychiatre pharmacologue peuvent être pris dans cette impasse. Alors notre espoir c’est que notre livre, A chacun son cerveau soit une petite étape vers cette possibilité de relancer les choses différemment, dans une façon complètement différente de voir la clinique et les théories du développement.

Je m’arrête là.(Applaudissements).

Cyrille Béraud : Question inaudible en rapport avec les structures freudiennes et la plasticité.

François Ansermet : C’est vraiment une excellente question, comme on dit quand on est conférencier et qu’on veut juste trouver son souffle… Je pense que la structure, effectivement, peut être des fois utilisée dans une idée de diagnostic fermé où on dit que les structures sont au fond des données de départ, imperméables les unes aux autres. C’est quand même quelque chose qui est synchroniquement, c’est-à-dire en un temps donné, nécessaire dans la clinique de se repérer sur la structure du sujet. Si on est dans une institution – tout à l’heure on était dans un centre de crise – si on parle à un psychotique comme s’il était névrotique, on le rend totalement fou, c’est-à-dire qu’on lui fait une interprétation de névrosé qui va prendre dans un système de certitudes, etc. Donc je dirais que le débat sur la structure est utile sur le plan clinique pour se repérer dans la façon de procéder avec les patients. Et que distinguer névrose et psychose, c’est très important pour conduire non seulement une cure psychanalytique, mais aussi pour un travail institutionnel, voire même une relation avec un psychotique. Il doit être respecté dans sa structure. C’est autre chose qu’effectivement entrer dans le débat de savoir qu’est ce que sont ces structures, d’où elles viennent, est-ce qu’elles sont figées ? Est-ce qu’elles peuvent se modifier ? Si la psychanalyse a un sens, et on imagine que quand même on peut faire avec sa structure, mais on peut peut-être aussi faire bouger les choses. Je crois qu’on a beaucoup de modestie sur le fait de faire bouger les structures. Au fond, je pense que ce genre de discussions devraient amener à réexaminer qu’est-ce que c’est qu’une structure. Alors pour moi, la structure, ce serait ce qui fait qu’il y a une organisation qui laisse de la place à de l’imprévisible, quelque chose comme ça. Cette structure elle peut être effectivement parfois ouverte, comme chez le sujet névrosé quand même pas trop contraint par sa structure et, parfois, effectivement totalement fermée. Mais je pense que si on veut imaginer qu’il y a une structure, enfin si on maintient l’idée qu’il y a une structure, il faut imaginer cette structure comme une structure qui contient en elle-même la possibilité de sa modification. Ce qui est une autre façon, enfin, un autre débat aussi. Moi, je ne suis pas psychologue, je sais qu’il y a de psychologues ici dans la salle, sûrement, en tout cas, il y a au moins une psychologue.

Enfin, le fameux débat genevois entre genèse et structure, parce que on pourrait penser que ça fait piagétien, c’est-à-dire que j’introduirais une dialectique entre genèse et structure, au fond la structure contiendrait en elle-même la possibilité de déployer sa genèse, qu’il y aurait une genèse de la structure et qu’il y aurait une structure qui permet une genèse, etc. Je crois que ce n’est pas comme ça qu’il faut penser les choses, au contraire, non pas une idée de genèse, mais une idée d’ouverture totale à la contingence. C’est ce que j’ai essayé de dire quand j’ai essayé d’opposer les états à des potentialités, des propriétés à des potentialités. C’est-à-dire que s’il y a quelque chose de particulier dans la structure du réseau neuronal, tel qu’introduit dans le concept de la plasticité, c’est qu’il y a une programmation pour laisser la place à la contingence. Ce sur quoi travaillent énormément les biologistes pointus aujourd’hui. Par exemple, Prochiantz. Je parle de Prochiantz parce qu’il a aussi écrit plusieurs livres pour expliciter les enjeux de sa recherche aux Éditions Odile Jacob et qu’il utilise le concept de plasticité et c’est justement ces gènes qui déterminent l’indépendance par rapport au système génétique pour expliquer l’évolution. Parce qu’autrement, il n’y aurait pas d’évolution possible. Donc, s’il y a une structure, c’est une structure qui introduit qu’il y ait du non réalisé. Quelque chose comme ça. Alors à partir de là, il y aurait quand même une structure. Est-ce qu’on peut dire que c’est simple de comprendre pourquoi il y a des structures névrotiques, des structures psychotiques, est-ce qu’on devient autiste ou est-ce qu’on naît autiste et puis qu’on déclenche son autisme ? Est-ce qu’on naît psychotique ? Je trouve que c’est une question extrêmement compliquée. Avec une épée, vous plantez le couteau dans un problème très complexe en psychanalyse, pour moi, autour de ce concept de plasticité qui serait un peu antistructural, si on veut dire.

André Jacques : Cette idée de la plasticité neuronale, je la trouve, telle que vous l’exposez, assez vertigineuse par rapport à ce à quoi on est habitués, et je trouve cela très fascinant comme perspectives, en même temps. C’est une théorie extrêmement intéressante, mais sur le plan clinique, vous dites que les psychanalystes sont des praticiens de la plasticité et qu’ils peuvent facilement faire sienne, récupérer si on veut, ou assimiler dans leurs systèmes cette idée-là, mais en fait, à toute fin pratique, les psychanalystes sont des praticiens de la non plasticité. Très souvent en fait, ils espèrent retrouver de la plasticité quelque part. Alors ma question est double, comment est-ce que les neurosciences expliquent la non-plasticité, les arrêts de la plasticité ? Et puis aussi, comment les neuroscientifiques expliquent l’effet replastifiant du langage ?

François Ansermet : Je commencerai par la deuxième partie de votre question. Je l’ai dit en passant. Cette théorie, non pas de la plasticité, mais ce fait de la plasticité a été récemment isolé. C’est rare qu’un psychiatre, même s’il est devenu neurobiologiste… Mais quand Kandel a un prix Nobel, je crois que ça a quand même marqué le monde scientifique et qu’on est loin – il y a moins de 4 ans – on est loin d’avoir tiré toutes les conséquences de ce concept qui est encore nouveau et qui est plutôt produit par des neurobiologies expérimentales, bien que maintenant il y ait toutes sortes de moyens, d’imageries pour effectivement voir à l’œuvre cette plasticité, ce qui peut-être amènera à revoir complètement la définition du lien entre psychique et organique autour des maladies mentales, c’est-à-dire comme je l’ai dit, comme des maladies de la plasticité, donc, comme vous l’avez dit, un défaut de plasticité. Donc à partir de là, le psychiatre, le clinicien de la chose psychique, effectivement, c’est quelqu’un qui reçoit des gens qui viennent lui dire « écoutez, moi, je trouve que ma plasticité est perdue. » Ceux qui pâtissent du manque de plasticité. Donc fixation. Mais…ok…ça, ça n’existe pas encore… c’est à faire… il y a un domaine où c’est en train d’être fait, c’est autour du traumatisme. Parce que le traumatisme, – là aussi on a une vision peut-être beaucoup trop immobile du traumatisme – avec une vision du traumatisme qui va vers les syndromes de stress post-traumatiques et qui seraient effectivement liés à des systèmes de mémoire dont des systèmes de mémoire implicite, non consciente, pour les biologistes mémoire amygdalienne, où les expériences laissent une trace, même s’il n’y a pas de trace dans le système de mémoire explicite, dont le système hippocampique.

Enfin comme vous êtes dans le continent Nord-américain, je crois que tout le monde connaît bien ça, n’est-ce pas, les fameuses études sur les vétérans du Vietnam où il y a des lésions de cette partie, noyau gris centraux, l’hippocampe, où les vétérans du Vietnam qui ont vécu des situations extrêmes, ont vraiment des lésions de l’hippocampe, donc diminution de la mémoire explicite et augmentation de la mémoire implicite, donc on pourrait dire une sorte de destruction des valences plastiques de la mémoire, contrairement à des études qui ont été faites très jolies, n’est-ce pas, par des Anglais, qui ont montré que les chauffeurs taxi londoniens, ont un hippocampe beaucoup plus grand que les chauffeurs taxi d’une petite ville d’Angleterre parce qu’ils doivent mémoriser en permanence beaucoup plus de rues dans leur mémoire explicite qui passe par le relais de l’hippocampe. Voilà ! Donc, il y a quelques travaux très grossiers, on pourrait dire, pour montrer que dans le traumatisme, il y a une perte de plasticité, avec des phénomènes lésionnels, mais autrement tout cela est à faire. C’est une vision tout à fait différente. En tout cas on voit que c’est une piste qui n’a rien à voir avec celles qu’on nous propose dans la psychopharmacologie contemporaine ou dans la génétique contemporaine. Et d’ailleurs, aucun scientifique n’est dupe de cela, puisque le modèle, des fois utilisé par le psychiatre sur la causalité génétique des maladies, c’est le modèle des maladies mono géniques. C’est toujours la famille du tsar, c’est l’homophilie transmise, etc. Alors que vous savez qu’aujourd’hui, ce sont des maladies très complexes, qui sont plutôt des vulnérabilités, tout un tissu de vulnérabilités qu’il faut peut-être à penser différemment, plus justement en terme de plasticité, défaut de plasticité, donc un défaut de potentialité, mais…, vous avez raison, ce n’est pas encore fait. Donc, le psychanalyste, le psychiatre, le clinicien de la chose psychique, il reçoit des gens qui souffrent d’un défaut de plasticité, donc ce sont des praticiens de la non plasticité. Moi, je les appelais des praticiens de la plasticité, par jeu, au fond, parce que s’il y a un espoir dans l’acte du psychanalyste, c’est dans les ressources des potentialités encore ouvertes chez le sujet.

Donc lui, il est un praticien de la réponse du sujet et pas un praticien de l’impasse du sujet. Ce qu’il y a d’intéressant dans le concept de plasticité, c’est que ça montre les potentialités de réponses, même dans les situations les plus figées où les structures psychiques sont les plus contraignantes, peut-être même dans l’autisme. Alors à partir de là, ok, ça va ? La réponse ? Alors c’est ça que j’appelle le « praticien de la plasticité », c’est celui qui mise sur les potentialités et pas celui qui est pris dans la contemplation du defect. C’est malheureusement parfois le cas. Certains raisonnements psychanalytiques sont beaucoup pris dans… vous savez, bon c’est vrai, bon… Si vous avez une mère alcoolique, prostituée, avec un père trisomique et que vous avez été conçu par ce couple au pic de leur maladie de sida, et que vous avez vous-même le sida, plus des lésions cérébrales suite à une anoxie périnatale, ça peut quand même compter. Tout n’est pas ouvert ! Comme disait Prochiantz, malgré qu’on se plonge tous les matins dans un homme différent, même si on manipule les gènes, et bien il y a des gènes qui programment qu’on a des doigts et ils ne vont pas programmer à la place des doigts un nez, donc, il y a de la contrainte, mais dans cette contrainte, il y a de la potentialité possible. C’est ça que j’appelais « praticien de la plasticité ». Alors, par rapport au langage, effectivement, je pense qu’on est à la veille de vivre, peut-être pas nous, mais une grande révolution dans la façon de penser l’incidence du langage sur l’organisme. Je pense aux thèses de Lacan quand il dit « le langage est un opérateur qui participe à produire le sujet, etc. » On tombe dans un monde qui est un monde de langage. Pour devenir humain, on doit entrer dans le monde de l’Autre, pour devenir soi, on doit devenir étranger à soi-même, et c’est comme étranger, qu’on va se distinguer, par un acte d’appropriation subjective de ce qui nous entoure, qui fait qu’on se sépare de ce dans quoi on s’est aliéné. Aliénation, séparation. D’accord ? Quand on s’aliène dans le monde de l’Autre, dans le monde du langage, le langage en lui-même, avec sa structure, devient un déterminant. C’est ce que Miller appelait « l’affection traçante du langage sur le corps ».

Alors, l’autisme, tous ceux qui étudient l’émergence du sujet sont aussi très fascinés par la question de l’autisme. Parce que l’autiste est parfois relié au système de la langue par un seul mot. Donc vraiment il y a de quoi étudier la façon, le fait que c’est un sujet figé dans son émergence, il y a de quoi étudier la façon dont le langage opère sur le sujet. Le langage avec sa structure, je ne dis pas, « les langues », comment dire…puisqu’on est à Montréal, l’anglais ou le français… mais vraiment la structure de la langue. Comment le langage participe-t-il à modifier dans sa spécificité le réseau neuronal ? Poser la question du langage et de la structure, ce sont des sujets qui me donnent aussi le vertige, en pensant ces choses de la plasticité, ça me fait revisiter certaines notions de la psychanalyse un peu comme à neuf, avec le tranchant de la question. Votre question est fondamentale : quel est le rapport entre le langage et la structure ? Et qu’est-ce que ça voudrait dire la plasticité produite par l’opération du langage ? C’est la question même de l’humain. C’est la vieille expérience de Frédéric II, toujours citée, mythique, déjà chez Hérodote. Frédéric II : tyran de Sicile, XIIIe siècle. Frédéric II, donc, l’empereur. L’empereur qui était à Hohenstaufen, à l’époque des Grands Empires, eh bien il a dit, « il faut voir quelle langue…– les empires était fabriqués de morceaux – quelle langue parleraient les enfants si on ne leur parlait pas ? Est-ce que c’est le québécois ? Est-ce que c’est le suisse-allemand ? Est-ce que c’est l’araméen ? Est-ce que c’est l’hébreu ? » Donc, il avait isolé des enfants avec des nourrices qui devaient leur donner tous les soins, les nourrir, les porter, etc., mais ne pas leur parler. Et l’expérience de Frédéric II montre qu’à 8 ans, non seulement aucun n’a parlé, mais qu’ils étaient tous morts. Ceci pour dire effectivement que l’humain se nourrit aussi de la parole qui lui est adressée. Alors bon, cette parole, ça veut dire la communication, ça veut dire aussi le malentendu dans la communication, malentendu qui laisse un espace à ce que le sujet s’approprie le langage et qu’il commence à parler, à dire ce qu’il a à dire dans sa singularité. La seule chose que j’identifie, c’est qu’à l’intérieur même du fait du langage sur l’organisme, il y a cette rupture, il y a cette inadéquation, il y a cette discontinuité qui permet que l’être humain ne soit pas seulement action-réaction mais soit lui-même l’auteur et l’acteur de son propre devenir. (Question inaudible dans la salle)

François Ansermet : Oui ! Il ne faut plus que je sorte sans P. Magistretti, tant que ce livre est encore dans ma tête, parce qu’effectivement donc, ça a été fait. Ils ont visualisé les modifications du réseau neuronal dans des traitements par la parole. Et en particulier, c’est pour cela que j’ai oublié, dans les traitements de comportements. Quand on met quelqu’un sous la pression d’un traitement béhavioriste, on voit son réseau neuronal se modifier. Ça a été fait. Il y a des travaux publiés dans les meilleures revues qui sont cités, là, dans le livre par P. Magistretti.(Question inaudible dans la salle)

François Ansermet : Non, je dirais que ça, c’est pour avancer dans le modèle de la plasticité. Je ne pense pas que la clinique psychanalytique va gagner quoi que ce soit, enfin, ce n’est pas le même registre. C’est-à-dire la pratique de la parole, la pratique sous transfert de sujet avec un autre sujet… Par contre, ce que la psychanalyse peut gagner comme enseignement sur le concept de plasticité, c’est toute une réflexion sur le devenir, la liberté. Au-delà de tous les raisonnements causalistes, structuraux, déterministes dans lesquels elle est quand même très prise. Et je trouve que la clinique lacanienne en misant beaucoup sur le réel, c’est-à-dire ce qui est le reste de la symbolisation, du traitement imaginaire et du traitement symbolique, le sujet opère sur quelque chose qu’il ne peut pas penser, n’est-ce pas, comme pratique, qui mise sur l’expérience du réel, donc sur la contingence, ouvre toute une clinique de l’imprévisible et de la possible réponse du sujet. Vous voyez ce que je veux dire ?

Là, je condense un peu les notions dont je ne sais pas si elles sont familières à tout le monde, mais enfin… C’est-à-dire qu’on n’est pas que dans une clinique de la parole et du sens, dans la clinique psychanalytique aujourd’hui. On travaille aussi aux limites de la parole. Tout, disait Lacan, dans le Séminaire sur l’angoisse, tout du vivant ne peut pas être pris sous le signifiant. Il y a un reste. Ce reste, c’est aussi ce sur quoi on peut miser pour que le sujet produise ses propres choix et ses propres actes qui vont le faire aller au-delà de ses déterminants.

Question dans la salle : C’est une question d’explication, peut-être de base, pour quelqu’un qui essaie de comprendre comme moi : vous avez dit à plusieurs reprises « l’expérience laisse une trace, mais l’inscription de la trace est séparée de l’expérience ».

François Ansermet : « Sépare de l’expérience », et non pas « est séparée de l’expérience ». C’est-à-dire qu’on ne peut pas remonter de la trace à l’expérience. La trace, elle est sans commune mesure avec l’expérience.

Même interlocutrice : Alors à quoi ressemble la trace, par rapport à l’expérience?

François Ansermet : C’est tout à fait passionnant, ça, parce que moi, je me suis posé exactement la même question que vous. Parce que je me disais, bon, l’expérience laisse une trace. Ça, c’est ce que dit Freud de l’expérience de satisfaction. Il appelle cette trace « signe de la perception » signe de la perception. Et Lacan dit « signe de la perception, c’est ce que j’appelle le signifiant ». Il le dit tout au long de son œuvre, Lacan. Ça m’a étonné, parce que Lacan était un grand lecteur de l’Esquisse, dans le Séminaire II, dans le Séminaire VII, dans le Séminaire XX, dans le Séminaire XI. Et chaque fois, il le dit. Dans le livre, je cite trois quatre fois « le signe de la perception, je lui donne son vrai nom qui est celui de signifiant ». Donc, l’expérience, effectivement, laisse cette trace qui est le signe de la perception, qui est un signifiant. Puis ensuite, ce signifiant, peut avoir un destin, n’est-ce pas, comme dit Freud : d’une trace de la perception à Inconscient, à Préconscient à Conscient. Donc, le génie de Freud, c’est d’avoir dit que perception et mémoire s’excluent réciproquement et que les choses s’inscrivent dans des systèmes différents dont il pensait que c’était des systèmes neuronaux différents. Et dans l’Esquisse, qu’il n’a jamais publié, il a fait des hypothèses dans une théorie globale du cerveau pour dire que ça pourrai être tel système, tel système, le système Phi, psy, etc. toute une série de systèmes, tous plus ou moins perméables les uns aux autres où les choses se réinscrivent. Donc, il y a un destin de la trace, ensuite, qui est de se combiner avec d’autres traces au point de se séparer non seulement de l’expérience mais des traces précédentes. Alors, à quoi ça ressemble ? Je vous le dis, ça c’est très abstrait.

Vous avez des travaux tout à fait clairs du point de vue expérimental, ce qu’ils appellent neuronal assemblies, les assemblées de neurones où effectivement maintenant on peut visualiser les choses, figure 55 page 95. Au fond, c’est que quand les gens visualisent une expérience minimale et puis qu’ils font une stimulation, ils voient ensuite, dans un temps 1, ils voient que différentes neurones s’allument, je simplifie, tac tac tac. En général, les biologistes se sont arrêtés là. Ils ont dit : « Ben voilà ! Voyez ! » Après, c’est le raisonnement neurologique ; on dit : « Voilà, l’orgasme c’est ici, le désir c’est là, la musique classique c’est là » vous savez c’est le Pet Scan. Vous prenez un Pet Scan, vous êtes un savant en mal de pensée, vous prenez des dépressifs, vous comparez avec des schizophrènes, vous regardez où ça s’allume où ça s’éteint, vous faites écouter de la musique, vous faites regarder un visage qui grimace, un visage qui fait peur, les émotions, puis vous dites : « Ça s’allume ici, ça s’allume ici, ça s’allume là, donc, ici, c’est le centre de ci ; là, c’est le centre de ça, etc. ». Point de vue réductionniste, localisationniste. Mais ça n’empêche que cette détermination contienne la potentialité d’être toujours modifiée par l’expérience, mais pas dans n’importe quel sens et dans n’importe quelle direction.

Question dans la salle : Ma question concerne le traitement. Puisque vous dites que l’expérience laisse une trace et que la trace sépare des expériences, les traces s’associent avec d’autres traces en une sorte de combinaison et changent tout le temps. Donc, ma question est : quelles sont les limites de la plasticité ? Par exemple, la plasticité d’un tueur en série, est-ce que c’est une fixation, ou une plasticité négative? Est-ce qu’on peut dire qu’il existe une plasticité négative ?

François Ansermet : Ce sont des magnifiques questions qui sont toujours la même version d’une même question. C’est-à-dire, c’est une dialectique entre quelque chose qui est déterminée, une structure, et une potentialité encore ouverte, contenue à l’intérieur même de cette structure. C’est à propos de quoi nous avons finalement parlé de « réversibilité », « d’irréversibilité », après on a abandonné l’idée de réversibilité, on a dit « changement permanent possible », après on a dit « potentialité », et finalement dans le livre, on a dit « détermination de l’aléatoire ». Alors vous me dites est-ce qu’il y aurait des maladies de la plasticité durant sa vie telle que le sujet aurait aucune potentialité autre que la répétition ?

Même interlocutrice : Oui, ou un malade qui décompense, qui allait bien et qui va beaucoup moins bien, par une expérience, par un événement. Est-ce qu’il y a la plasticité ? Il y a deux sens différents : celle qui est positive qui va dans le sens, comme vous dites du devenir, vers l’évolution, et celle-là qui va vers les combinaisons de traces négatives qui amènent une plasticité qui n’est pas celle qu’on souhaite.

François Ansermet : Oui, je vois. Attendez… Il faut que je réfléchisse à comment répondre à cette série de questions. Votre question est effectivement : est-ce qu’il y a une plasticité positive et une plasticité négative ? En d’autres termes, est-ce qu’il y a une plasticité saine et une plasticité pathologique ? Bon, je ne pense pas qu’il y ait une valeur donnée à l’idée qu’il y ait une plasticité du devenir. Pour moi, dans un sens ou dans l’autre. C’est bien la question de dire qu’il y a plasticité, c’est simplement dire qu’il y a sujet. Qu’il y a l’irréductible, une dimension d’irréductible subjectivité. L’irréductible de la subjectivité. Dire ça ne préjuge en rien de quel sujet va s’en déduire. Voyez ce que je veux dire ? Mais moi je ne pense pas qu’on puisse savoir à priori si cette potentialité, dans nos critères à nous, sera positive ou négative. Je crois que le concept de plasticité se limite à dire qu’il y a une potentialité dans la détermination même du mouvement. Mais je ne vois pas en quoi ça pourrait être différencié pour dire qu’il y aurait une plasticité positive et une plasticité négative. Ensuite, ça veut dire qu’il y a un sujet, et puis ce sujet, il est responsable de ses propres réponses. « Responsable », en français, a la même étymologie que « réponse ». Donc, qu’il y ait du mouvement possible et du potentiel différent de ce qui était précédemment, peut tout à fait aller dans le sens de quelque chose qu’on identifie de l’extérieur comme négatif, pour reprendre vos critères, ou bien positif. C’est bien ça le mystère de l’être humain, c’est qu’il est capable de la plus grande destruction. D’ailleurs dans le livre, on a un chapitre sur la violence, en prenant un cas fictif d’un passage à l’acte violent, et effectivement la plasticité c’est ce qui permet peut-être d’expliquer que une des propriétés de l’humain, c’est la destructivité. Comme le dit Lacan dans L’agressivité en psychanalyse, en citant l’apologue du conte philosophique du texte de Baltazar Gracian, on dit habituellement « l’homme est un loup pour l’homme ».